DISCLAIMER: Beberapa waktu lalu, saya diundang meliput perjalanan dua pemenang kompetisi Go Ahead Challenge dalam gelaran Paris Fashion Week 2014; dengan tiket pesawat, akomodasi, serta uang saku selama perjalanan ditanggung oleh tim penyelenggara. Meskipun demikian, saya berangkat dalam kapasitas sebagai independent blogger yang berhak menuliskan dan melaporkan (ataupun tidak) mengenai apapun yang saya lihat, alami, dan rasakan selama perjalanan tersebut;tanpa sensor maupun suntingan dari pihak penyelenggara. Bagian pertama dari seri ini dapat dibaca di sini dan bagian kedua dapat dibaca di sini.

Pernahkah kau bertanya-tanya tentang apa yang tak kelihatan? Tentang apa yang terjadi ketika lampu dimatikan dan layar diturunkan?

Banyak orang silau dengan gemerlap–sesaat melupakan apa yang dibutuhkan untuk sungguh-sungguh berkilau. Di baliknya, ada serangkaian pemikiran, kerja keras, air mata, perdebatan, juga perasaan nyaris putus asa. Tentang tertidur menjelang dinihari dan kembali terbangun bersama terbitnya matahari–menantang dinginnya angin dan menahan gigil untuk tetap berdiri anggun di tengah suhu yang semakin turun.

Lain kali kau bertemu seseorang yang kau kagumi, tanyakan padanya apa yang terjadi ketika lampu dimatikan dan layar diturunkan. Karena setiap orang, tak peduli seberapa berkilaunya ia, punya perjuangan dan pergulatan sendiri-sendiri; yang mungkin tak pernah kau ketahui.

***

Area resepsionis di Le Meurice nampaknya jauh lebih besar dibandingkan luas seluruh lantai di hotel tempat saya menginap. Diapit Place de la Concorde dan Museum Louvre yang terkenal itu, Le Meurice memang bukan sembarang hotel. Hotel berbintang lima ini kabarnya sering didatangi para seniman kenamaan dari berbagai belahan dunia. Salvador Dali, misalnya, pernah menjadi salah satu tamu reguler di hotel yang menyuguhkan pemandangan Tuileries Garden itu.

Ketika saya tiba pagi itu, masih dengan wajah mengantuk setelah tidur larut malam sebelumnya, lobi hotel Le Meurice telah disulap menjadi sebuah area showroom. Berbagai brand dari desainer terpilih berkesempatan memajang karya-karya mereka di sini, untuk dipamerkan kepada para buyer yang akan datang menjelang siang. Di ujung showroom itulah saya menghabiskan waktu sepagian.

Di sinilah, beberapa desainer asal Indonesia berkesempatan memperlihatkan rancangan mereka kepada dunia dalam rangkaian Paris Fashion Week 2014. Selain koleksi Tex Saverio, di ujung showroom itu saya juga terkagum-kagum melihat-lihat koleksi dari Peggy Hartanto, Toton, dan MajorMinor, dan sempat mengobrol dengan Toton Januar dan Ari Seputra-nya MajorMinor tentang rancangan mereka yang khusus dibuat untuk pasar Eropa.

“Fashion adalah industri yang kompleks,” kata Sophie Gorecki–perempuan ramah yang saya temui di showroom pagi itu. Sosok penting di balik penjualan koleksi Tex Saverio ini bisa berbahasa Indonesia dengan sangat baik. “Dalam industri fashion, pekerjaan tak berhenti ketika kita menghasilkan karya yang indah. Itu baru awal. Selanjutnya, ada rantai distribusi yang panjang dan berbelit, proses produksi yang memakan waktu, sampai kemampuan negosiasi dan membangun jaringan untuk memikat buyers.”

***

Saya bertemu Tex Saverio di ruang bawah tanah sebuah hotel yang tak lagi saya ingat namanya. Lorong-lorong dan anak tangga sempit mengantarkan saya menuju sebuah dunia yang tersembunyi di bawah permukaan: dunia yang dipenuhi model-model berwajah gugup, foto-foto dan sketsa, juga gaun-gaun gemerlap yang berjuntai dari gantungan di sudut-sudut ruangan.

“Kamu mau jadi cacing atau jadi naga?”

Siang itu, Tex–desainer muda yang didaulat dunia sebagai Alexander McQueen-nya Indonesia setelah rancangannya dikenakan oleh Lady Gaga–mengenakan kaca mata besar dengan pinggiran hitam, cardigan warna sampanye, dan celana pendek cokelat muda. Kami duduk-duduk dikelilingi gaun-gaun indahnya di ruang bawah tanah itu, mengobrol tentang fashion dan hal-hal lain yang muncul begitu saja, dalam percakapan santai yang tak sungguh-sungguh punya agenda.

“Kalau ingin menjadi naga, kamu harus siap bekerja keras. Apapun pekerjaanmu, jangan tanggung-tanggung dalam menjalaninya,” ujar Tex. Suara dan pembawaannya tetap tenang selagi ia mengisahkan pergulatannya meyakinkan orang-orang terdekat saat pertama kali hendak memutuskan untuk terjun ke dunia fashion. “Jangan menjadi cacing. Baru ketemu susah sedikit, ngeluh.”

Hal inilah yang selalu diingat Tex sejak ia menentukan jalannya sendiri untuk mengejar impiannya di dunia fashion pada tahun 2001. Saat itu, ia langsung terjun bebas ke industri fashion tanpa sempat belajar banyak dari rumah-rumah mode ternama. Perjalanannya adalah rangkaian percobaan yang sebagian gagal dan sebagian berhasil. Ia tersaruk-saruk sendiri dan mempelajari segalanya secara otodidak. Rancangannya yang dianggap ‘aneh dan ajaib’ pun tak serta-merta diterima dengan baik.

“Penolakan itu, dimana pun, akan selalu ada,” ujarnya seraya merapikan lengan cardingan-nya dan tersenyum. “Yang terpenting adalah seberapa besar kepercayaanmu terhadap karya-karyamu sendiri, dan seberapa besar kesediaanmu untuk juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh pasar. Idealisme dan kreativitas saja tidak cukup.”

***

Hari itu, salah satu gaun rancangan Tex yang akan dipamerkan dalam fashion presentation di Paris Fashion Week dalam waktu kurang dari 30 jam, tersampir di lengan Sylvester. Pemuda itu hilir-mudik dengan sigap untuk membantu model-model mengepas gaun-gaun. Wajahnya nampak kencang.

Atmosfir di ruang bawah tanah itu terasa sedikit tegang. Samar-samar bisa terdengar teriakan frustrasi, perdebatan sengit, juga helaan napas panjang. Rupanya, salah satu gaun indah nan ramping yang menjadi pamungkas dalam koleksi Tex tak bisa begitu saja pas pada sembarang model. Belum jelas siapa model yang bisa membawakan gaun itu esok hari. Seharian ini, mereka belum menemukan seseorang dengan ukuran yang pas benar.

Ketegangan itu mengingatkan saya pada sebuah adegan dalam kisah Cinderella, ketika Pangeran berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk menemukan gadis yang kakinya pas dengan ukuran sepatu kaca yang sedang ia cari pemiliknya. Saya tak tahu apakah Tex ikut cemas (atau gemas) dengan persiapan menjelang fashion presentationnya esok hari, karena nyatanya, ia terlihat begitu tenang dan terkendali. Mungkin ia tipe orang yang percaya bahwa everything will eventually falls into place.

“Ketika kamu sungguh-sungguh ingin masuk ke industri ini, kamu tak bisa lagi merancang sesuai suasana hati dan keinginan sendiri,” ujar Tex. “Ya, ketika mood-nya tepat dan inspirasi didapat, rancangan memang bisa dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat, tetapi industri tidak bekerja seperti itu. Kamu harus bekerja sesuai jadwal. Dan inspirasi tidak bisa ditunggu hingga datang sendiri. Kita harus menyiapkan setidaknya dua koleksi dalam setahun: spring/summer dan autumn/winter. Ini berarti hanya ada waktu 6 bulan untuk menyiapkan koleksi ready-to-wear: termasuk riset, memilih tema dan warna yang sesuai dengan trend dunia dan permintaan pasar, membuat puluhan rancangan, mencari bahan-bahan, mengawasi seluruh proses produksi, menyiapkan katalog, dan seterusnya. Ini waktu yang sangat singkat. Kalau hanya mengikuti mood, kamu tak akan bisa bertahan. Disiplin, komitmen, dan kerja keras adalah tuntutan yang harus dipenuhi.”

“She fits!” seruan itu terdengar tiba-tiba dari ruangan lain yang bersebelahan; seperti pekik kelegaan bercampur kemenangan. Seorang model yang luar biasa tinggi dan kurus, dengan kaki yang juga luar biasa jenjang, melangkah melewati ambang pintu dengan gaun pamungkas Tex–yang ternyata pas dengan ukuran badannya. Sepertinya tatapan semua orang tertuju pada model itu; selagi ia berjalan pelan memeragakan gaun rancangan Tex yang bertema Parametric: perpaduan bentuk-bentuk geometris untuk menciptakan sebuah gaya futuristik yang romantis.

Akhirnya, ketegangan di udara siang itu mencair juga.

***

Saya tak tahu ada apa dengan Tex dan ruang bawah tanah, karena fashion presentation-nya dalam gelaran Paris Fashion Week juga terjadi di bawah permukaan tanah. Menyelinap lewat sebuah pintu di samping Palais de Tokyo, saya menuruni anak tangga demi anak tangga menuju sebuah klub bergaya dungeon dengan dinding-dinding yang dipenuhi grafiti.

“Cratfmanship. Itu satu hal yang membedakan kualitas fashion di Indonesia dengan negara-negara Barat,” kata Tex. “Kita sebenarnya sudah punya craftmanship yang hebat, tapi banyak hal yang harus dibenahi untuk bisa bersaing di dunia internasional. Infrastruktur pendukung untuk industri ini harus diperbaiki, misalnya agar kita tidak perlu selalu sourcing bahan ke luar negeri. Kualitas SDM juga perlu ditingkatkan. Ya, PR kita masih banyak.”

Pada fashion presentation Tex yang berkilauan hari itu, Sylvester dan Bram memang nampak sibuk dengan tugasnya masing-masing–namun satu sosok lagi yang nampak lebih sibuk hari itu adalah Faye Liu. Perempuan berambut lurus itu nampak sigap menyapa, mengobrol, dan menyalami tamu-tamu yang datang, selagi matanya tak lepas mengawasi jalannya acara yang tengah berlangsung. Ia adalah fashion director Tex Saverio, salah satu sosok penting di balik nama besar dan kesuksesan Tex merambah industri fashion dunia.

“Saya bisa mendesain, tapi saya tidak pandai berbisnis,” Tex mengakui dengan rendah hati. “Saya bekerja dengan sekitar 20 orang lainnya, dan mereka berasal dari berbagai negara, bukan hanya dari Indonesia. Merekalah orang-orang yang mengerti hal-hal tentang industri ini yang tidak saya kuasai dengan baik: misalnya strategi bisnis dan harga, riset, membangun jaringan, mengatur distribusi, dan masih banyak lagi. Ketika kamu ingin terjun dan bertahan di industri ini, penting juga bermitra dengan orang-orang yang tepat.”

Kamera-kamera masih dijepretkan dengan bertubi-tubi dan gelas-gelas masih berdenting ketika saya meninggalkan Palais de Tokyo menjelang sore. Paris tak lagi sedingin beberapa hari belakangan–atau mungkin, tubuh saya yang sudah cukup waktu untuk menyesuaikan. Daun-daun di pepohonan yang berjajar sepanjang jalan mulai berubah warna menjadi oranye keemasan, ditingkahi suara rantai sepeda yang samar berdesir-desir.

Seorang model berjalan melewati saya dengan terburu-buru, sambil mengunyah sesuatu. Ia sudah berganti pakaian; mengenakan jeans, kaus lengan panjang, dan scarf yang melilit leher–namun make-up dan tatanan rambutnya yang spektakuler nampaknya belum sempat disingkirkan.

Lalu tiba-tiba saja saya teringat celetukan Faye Liu: “Orang-orang selalu salah kaprah dan berkata bahwa para model tidak pernah makan. Lihat kan, sore ini, bagaimana begitu fashion show selesai mereka langsung menyerbu meja yang dipenuhi sandwich keju dan mengunyahnya lahap sambil berteriak: saya lapaaar!”

Berada di belakang layar Paris Fashion Week mau tak mau memang banyak mengubah pandangan saya yang sebelumnya sedikit sinis terhadap dunia fashion. The glam is just an illusion. Di sisi lain cermin, setiap orang bekerja sama kerasnya di industri ini: mereka sama-sama lelah dan frustrasi, juga sama-sama nyaris putus asa. Namun di balik peluh, air mata, gerutuan, dan kebosanan yang selalu bisa melanda kapan saja, sebagian di antara mereka ternyata juga sama-sama masih saja jatuh cinta pada apa yang mereka kerjakan setiap harinya.

Mungkin perbedaannya terletak pada satu hal itu saja: cinta.

Janganlah menjadi terbiasa.

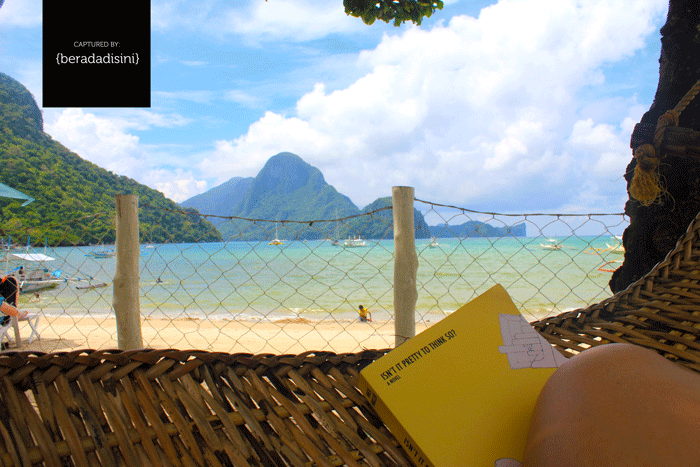

Kagumilah segalanya sebagaimana yang pertama. Temuilah sesuatu yang baru dalam hal-hal yang sudah kau miliki selamanya. Berjalanlah di sekelilingmu dan lihatlah dunia dengan mata kanak-kanak yang selalu ingin tahu. Dekaplah setiap saat yang lewat demi menangkap keajaiban-keajaiban maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan kecil di baliknya. Mengertilah bahwa semua hal sesungguhnya begitu cepat berlalu; dan bahwa segalanya adalah terlalu sementara. Jadi reguklah sebanyaknya selagi kau bisa. Kau tak akan pernah kehilangan waktu dengan berhenti sebentar untuk menikmati indahnya matahari terbenam.

Dan orang-orang yang pernah kau cintai itu; ingatkah saat pertama kau melihat mereka, merasakan kepak sayap kupu-kupu dalam perutmu dan jatuh hati? Dan mimpi-mimpi yang pernah kau simpan di bawah bantalmu setiap malam itu; ingatkah kau akan rasa yang meledak dalam setiap pori-porimu ketika kau memutar ulang mimpi-mimpi itu dalam benakmu setiap waktu?